উনিশশো একাত্তর এমনই এক ইতিহাস, ‘পুরাতনী তুমি নিত্য নবীনা’ বাঙালির আত্মজ অহঙ্কারের সাথে এ ইতিহাস জড়িয়ে আছে প্রাণবন্ত মহৎ সৃষ্টির মতো। তাই যতোবার বাঙালি পথ হারাবে, ততোবার সে ফিরে আসবে উনিশশো একাত্তরের কাছে, ক্র্যাক-ডাউনের অন্ধকার টানেল ধরে এগিয়ে যাবে সাতই মার্চের মহালোকে, দোসরা মার্চের উড্ডিন পতাকার চোখে চোখ রেখে খুঁজে পাবে তার জাতিসত্ত্বার ইতিহাস। সময়টা ছিল নতুন একটা দেশকে বিশ্বের সামনে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার। জর্জ হ্যারিসন, রবি শংকররা কনসার্ট করে, আর কূটনীতিকেরা তত্পরতা চালিয়ে বিশ্বের সামনে পরিচিত করতে চাইছিলেন বাংলাদেশকে। সেই সময়ে, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে, দেশকে পরিচিত করতে এসেছিল নতুন হাতিয়ার—ডাকটিকিট!

‘‘তখন আমি বারো কি তেরো; দেশভাগে এপার আর ওপার হওয়াটা ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। আমরা বাঙালি, একই ভাষাভাষির মানুষের অদেখা আন্ত:যোগাযোগ। ভেতরের টান কতটা তীব্র সেভাবে ঠিক কখনও ভাবিনি। আঁকাআঁকির নেশায় দেশ ছেড়েছি সেই বিগত শতাব্দীর ষাট সালে; জানা ছিল পূর্ব পাকিস্থানে বাঙালি বৈষম্যের শিকার। মার্চ একাত্তর, রক্তের হোলি খেলার শুরু, নির্বিচারে বাঙালি নিধনের খবর। ভাল থাকা হয়ে উঠে না; এ কেমন টান!, এপার ওপার বিলীন। টেলিভিশনে যা দেখছিলাম তা খুবই সামান্য, নিশ্চিত ছিলাম ভয়াবহতার মাত্রা তার‘চে অনেক অনেক বেশি। বিলেতে পরিচিতজনদের পাশাপাশি বাড়ি (হাওড়া, কলকাতা) থেকেও নির্মম হত্যাযজ্ঞের খবর আসে, অসহায়ত্বে ভুগি…‘‘ কথাগুলো বলছিলেন মুজিবনগর সরকার কর্তৃক বাংলাদেশের প্রথম ডাকটিকেটের নকশাকার শিল্পী বিমান মল্লিক; যুদ্ধকালিন সময়ে বর্হিবিশ্বে সেই ডাকটিকেটগুলো হয়ে উঠেছিল জনমত সংগ্রহের বিরাট হাতিয়ার।

ডাকটিকেট একটি দেশ বা জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য, সভ্যতা, সংস্কৃতি প্রকাশের অতি উত্তম ও সহজ মাধ্যম। বাঙলাদেশ ডাক বিভাগ সে-ই লক্ষ্যেই কাজ করতো, একেবারে শুরু থেকেই। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মুক্তাঞ্চল থেকে ডাকটিকেট প্রকাশ করে ডাক বিভাগ মুক্তিযুদ্ধে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মুক্তিযুদ্ধের নয়মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে মুক্তিবাহিনী কর্তৃক প্রকাশিত মুক্তাঞ্চলে স্বাধীন ডাকব্যবস্থা চালু করা ডাকটিকেটের ইতিহাসে একটি বিরল ঘটনা। এরকম উদ্যোগ বিশ্বের অন্য কোথাও হয় নি।

ব্রিটিশ ডাকযোগাযোগ দপ্তরের প্রাক্তন মন্ত্রী ও তৎকালীন শ্রমদলীয় পার্লামেন্ট সদস্য মিস্টার জন স্টোনহাউস এবং ব্রিটিশ ডাক ব্যবস্থার পোস্টমাস্টার জেনারেল মিস্টার ব্রুস ডগলাসম্যান ১৯৭১ সালের এপ্রিলের শেষের দিকে বাঙলাদেশের শরণার্থীদের অবস্থা সচক্ষে দেখার জন্যে ভারতের কোলকাতায় আসেন। সে সময় মিস্টার স্টোনহাউস মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলেন, মুক্তাঞ্চলে ব্যবহার করার জন্যে বাঙলাদেশের ডাকটিকেট প্রচলন করা হলে মুক্তাঞ্চল থেকে পাঠানো চিঠিপত্রের মাধ্যমে স্বাধীন বাঙলাদেশের অস্তিত্ব বাস্তব সত্য হিসেবে বিশ্বের কাছে প্রতিষ্ঠা করা সহজ হবে।

বিমান মল্লিকের পুরো নাম বিমান চাঁদ মল্লিক। পশ্চিমবঙ্গের একজন বাঙালি গ্রাফিক্স শিল্পী। ১৯৩৩ সালের কোলকাতার হাওড়ায় তাঁর জন্ম। বিমান মল্লিক; প্রথম এবং একমাত্র ভিনদেশি যিনি ব্রিটিশ ডাক টিকেটের নকশা করেছেন। ১৯৬৯ সালে মিস্টার স্টোনহাউস যখন ব্রিটেনের ডাক ও যোগাযোগমন্ত্রী তখন মহাত্মা গান্ধীকে নিয়ে ব্রিটিশ স্মারক ডাক টিকেটের নকশা করে আলোচনায় আসেন মল্লিক। মিস্টার জন স্টোনহাউস লণ্ডন ফিরে ২৯ এপ্রিল টেলিফোনে বিমান মল্লিকের সাথে যোগাযোগ করে বাঙলাদেশের ডাকটিকেটের নকশা করার অনুরোধ জানান। “জন স্টোনহাউস আমার বাসায় ফোন করে আমার স্ত্রীকে বলেন, খুবই জরুরী প্রয়োজন বাসায় ফিরেই যেন যোগাযোগ করি। ভাবছিলাম, এখন উনি ডাক বিভাগেও নেই, কি এমন জরুরী বিষয়? সেই সন্ধ্যায় আলাপ হয় স্টোনহাউসের সাথে। বললেন, মি. মল্লিক, বাংলাদেশের ডাক টিকেট করে দিতে হবে; হাতে সময় কম। তাগিদ দিলেন শিঘ্রী যেন দেখা করি। সেদিনকার কথা আবার মনে করলেন অপরাজিতা। বলেন, ফোন রাখার পর মল্লিক একেবারে আনমনা হয়ে যান; মুক্তিকামি বাঙালিদের পাশে দাঁড়ানোর এমন সুযোগ তার কাছে আসবে কল্পনায়ও ছিল না। তখন কেন্টের ফোকস্টোন স্কুল অব আর্টসে শিক্ষকতা, এসেক্স হারলো টেকনিক্যাল কলেজে অধ্যাপনা ব্যস্ত ছিলেন তিনি। তার বাইরে বাকি সময়টা শুধুই ছিল বাংলাদেশের ডাক টিকেট। বিমান মল্লিক বলেন, টানা ছয় সপ্তাহ কখনও ট্রেনে, খাবার টেবিলে, কলেজে পড়ানোর ফাঁকে আটটি টিকেটের নকশার কাজ শেষ করি। টিকেটে ব্যবহূত তথ্য ও প্রতীক সম্পর্কে লিখিত কোন প্রস্তাবনা কিংবা ধারণাপত্র না থাকায় গবেষণার কাজটিও নিজেকেই করতে হয়। সেজন্য বিষয়টি আরও কঠিনতর হয়ে উঠে; তবে, চৌধুরী ও স্টোনহাউসের সাথে ঘনিষ্ট যোগাযোগের মধ্য দিয়ে আটটি ডাক টিকেটে স্বাধীন বাংলাদেশের রুপ ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করি। ’সাপোর্ট বাংলাদেশ’ নামে মাত্র একটি বিকল্প টিকেট তৈরী করেছিলেন তিনি। পরবর্তীকালে বাংলা দেশ শব্দ দু’টি একশব্দে গৃহীত হয়। বিমান মল্লিক এই ডাকটিকেটের নকশার জন্য কোনো পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন নি, এমনকি শিল্পীর প্রাপ্য রয়্যালিটি সম্পর্কে কোনো চুক্তিপত্রেও স্বাক্ষর করেন নি।”

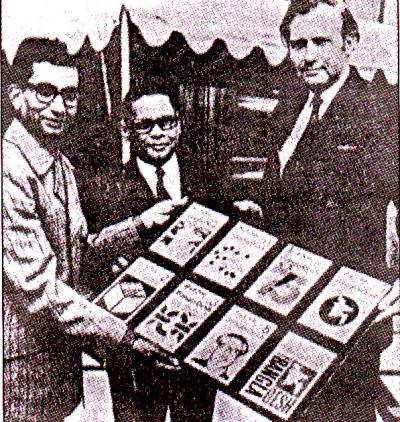

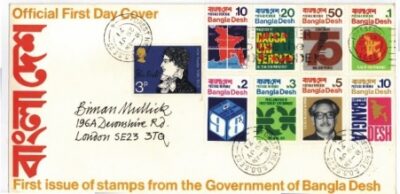

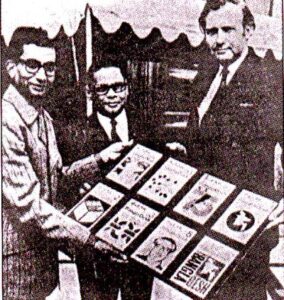

ব্রিটেনের একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান ওয়ার অন ওয়ান্ট- এর চেয়ারম্যান মিস্টার ডোনাল্ড চেসওয়ার্থ এই ডাকটিকেটের নকশা নিয়ে কোলকাতা আসেন এবং বাঙলাদেশের বিপ্লবী সরকারের অনুমোদন নিয়ে লণ্ডন ফিরে যান। জন স্টোনহাউস বাঙলাদেশের ডাকটিকেটগুলো লণ্ডনের ফরম্যান্ট ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস লিমিটেডকে দায়িত্ব প্রদান করে অত্যন্ত সুন্দরভাবে ছাপানোর ব্যবস্থা করেন। ১৯৭১ সালের ২৬ জুলাই লণ্ডনের হাউস অব কমন্সের হরকোর্ট রুমে আন্তর্জাতিক সংবাদ সম্মেলনে প্রধান বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী স্বাধীন বাঙলাদেশের ঐতিহাসিক ডাকটিকেটগুলো এবং ‘ফাস্ট ডে কভার’ প্রদর্শন করেন। এই আটটি ডাকটিকেট বিভিন্ন রঙের ছিলো, যাদের সাইজ ছিলো ৩৯X২৫.৫ মিলিমিটিার। ডাকটিকেগুলোতে যেসব ছবি স্থান পায় তার মধ্যে ছিলো বাঙলাদেশের মানচিত্র, স্বাধীন বাঙলাদেশের পতাকা, বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি, ব্যালট বাক্স, শিকল ভাঙার ছবি- ইত্যাদি।

১৯৭১ সালের ২৬ জুলাই লন্ডনে আনুষ্ঠানিকভাবে এই ডাকটিকেটগুলোর প্রকাশনা উৎসব হলেও, ২৯ জুলাই বাঙলাদেশের মুক্তাঞ্চল, ভারত, যুক্তরাজ্য, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়াসহ বিভিন্ন দেশে একযোগে এগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হয়। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের একটি কক্ষে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে এই নূতন ডাকটিকেট ও ফাস্ট ডে কভার বিক্রি শুরু হয়। যুক্তরাজ্য প্রবাসী অনেক বাঙালি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বাঙলাদেশের একজন ব্যবসায়ী দু’শ ত্রিশ পাউণ্ড দিয়ে আটটি ডাকটিকেট সম্বলিত প্রথম সেট ও ফাস্ট ডে কভার ক্রয় করেন। দ্বিতীয় সেট ক্রয় করেন দুইশ’ বিশ পাউণ্ড দিয়ে অন্য এক বাঙালি। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, জন স্টোনহাউস ও বিমান মল্লিকের অটোগ্রাফ ছিলো এই ফাস্ট ডে কভারের ওপর। প্রথম দিনে ডাকটিকেট বিক্রয় করে প্রায় এক হাজার পাউণ্ড সংগৃহীত হয়।

বাঙলাদেশের প্রবাসী সরকার কর্তৃক ১৯৭১ সালে মৃক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে মুক্তাঞ্চল থেকে এই ডাকটিকেটগুলো আত্মপ্রকাশ করে। বিভিন্ন দেশের পত্রপত্রিকায় ছবিসহ এই ডাকটিকেট সম্বন্ধে অনেক লেখালেখি হয়েছে। এই ডাকটিকেট প্রকাশিত হলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকার, সংবাদপত্র এবং ফিলাটেলিস্টদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। টিকেট বিক্রির জন্য দায়িত্ব দেয়া হয় ’বাংলাদেশ ফিলাটেলিক এজেন্সী’ নামের একটি ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠানকে। সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পরে স্বাধীন বাংলার ডাকটিকেট। সেইসময় কাঙ্খিত ডাকটিকেট পাওয়ার জন্য কলকাতায় দীর্ঘ লাইন; বিক্রির জন্য রোববারেও বাংলাদেশ মিশন খোলা এমন খবরই প্রকাশ করে অমৃতবাজার পত্রিকা। পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল পোষ্টাল ইউনিয়নের সদর দপ্তরে অভিযোগপত্র দেয়; টিকেটগুলো বেআইনি যার কোন আর্ন্তজাতিক স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্যতা নেই। অভিযোগ আমল পায়নি, জোরালো হতে থাকে জনমত; বেরিয়ে আসতে থাকে নিখাদ সত্য। আসে মাহেন্দ্রক্ষণ; স্বাধীন বাংলাদেশে বিজয় উৎসব।

একাত্তরের মুক্তিসংগ্রামের এই দিকটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। কারণ এই ডাকটিকেটগুলোর মাধ্যমেই স্বাধীন বাঙলার কথা, মুক্তিবাহিনীর কথা সারা পৃথিবীর মানুষকে জানানো হয়। এতে মুক্তিসংগ্রামের পক্ষে এক ধরণের বিশ্বজনমত তৈরি হয়- যা পুরো নয়মাস এমনকি স্বাধীনতা উত্তর বাঙলাদেশেও স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে বেশ শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে। আজ স্বাধীনতার চল্লিশ বছর পরও যখন এই ডাকটিকেট নিয়ে আলোচনায় বসতে হয় তখন দেখা যায় স্বাধীন বাঙলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ডাকটিকেট অনেক হয়েছে, এমনকি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মুক্তিযুদ্ধকে প্রেক্ষণবিন্দুতে রেখে ডাকটিকেট প্রকাশ করা হয়েছে। এ আমাদের গর্ব, আমাদের অহঙ্কার।

স্বাধীনতার চল্লিশ বছর পর হলেও বিমান মল্লিককে স্মরণ করেছে বাংলাদেশ। ২০১২ স্বাধীনতা উৎসবে মুক্তির এই সারথি গিয়েছিলেন বাংলাদেশে। চারদিনের আতিথিয়তা, ভালবাসা সম্মান তাঁকে মুগ্ধ করেছে। দেশ থেকে ফিরে বিমান মল্লিকের আবেগঘন প্রতিক্রিয়া,’ আমি অভিভূত, স্বচক্ষে দেখে এলাম স্বাধীন বাংলাদেশ। দেশটির মানুষের ভালবাসায় আমি ধন্য।’’

*রেফারেন্স: জন স্টোনহাউসের ’’ডেথ অব আইডিয়ালিষ্ট’, বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর ’’প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি’ ও প্রথম আলো; ছবি সংগ্রহ অন্তর্জাল থেকে